テレビ報道の第一線で40年以上走り続けてきた安藤優子さん。実は研究者の顔もあり、博士論文をまとめた著書『自民党の女性認識ー「イエ中心主義」の政治指向』をこのほど出版しました。研究を深めたのは、大学の書庫で見つけた1冊の本。安藤さん自身も感じていた違和感や息苦しさの根本にあるものが見えてきました。

頭の中に、2つの「蛇口」がある。

さあ、開けるよ! 仕事に向かうときには「仕事の蛇口」を開け、「プライベートの蛇口」をキュッと閉める。生放送を終えて帰宅すると、「仕事の蛇口」を閉めて「プライベートの蛇口」を開ける番。途端に感情がドッと溢れ出し、ぬいぐるみを抱いてひたすら泣いた。

安藤優子さんは報道番組のキャスターを務めていたとき、こんな「蛇口」のイメージトレーニングを毎日のようにしていた。

報道の現場は緊迫していて、24時間いつ何が起こるかわからない。悲惨なニュースも冷静に伝えなければならない。紛争地では銃撃現場や野戦病院の取材もした。

「ポジティブな感情は抑えられても、ネガティブな感情には押し流されやすい。それでも仕事は仕事。訓練して感情をコントロールしていました」

40年以上にわたってテレビ報道に携わってきた安藤さん。メインキャスターとしてお茶の間ではなじみのある顔だ。しかし、ハードな仕事をしながらも大学院に通い、2008年に修士号、2019年に博士号を取得した研究者としての顔はあまり知られていないかもしれない。

2022年7月に出版した著書『自民党の女性認識ー「イエ中心主義」の政治指向』は、博士論文を加筆修正したものだ。「なぜ女性議員が増えないのか」という疑問からはじまった研究は発展し、社会が女性に注いでいる『女性はこうあるべき』という視線を深く考察することになった。その過程で安藤さんは、自身の駆け出しの頃からのキャリアについても振り返ることになったという。

「異物」からのスタート

安藤さんは大学生だった20歳のとき、アルバイトとして報道番組のアシスタントに抜擢された。男性司会者の隣で「そうですね」とうなずく係。笑顔が乏しいと視聴者から苦情の電話がかかってきた。

「当時の報道部門は、新聞社出身の男性ばかりでした。男一色の世界の中に、ミニスカートをはいた私が突然、異物としてやってきたわけです。まるで宇宙人のような扱われ方でした。どうやって自分の居場所をつくるか、常に作戦を考えていました」

「最初は、ペットのように愛らしくしておじさんたちにかわいがってもらう方法をとりました。次に、男性と同化する作戦に出ました。服装や態度から女性性を消し、飲みの誘いも断らず、男性たちを脅かす存在ではないのだと示そうとしたんです」

仕事をするうえでは、女であることを意識せざるを得なかった。政治家にインタビューするときに「なんで女がいるんだ」と言われないよう、目線を合わせるためにヒールの高さを調整していた時期があった。外見ではなく話すことを聞いてほしいという思いから、アクセサリーを一切つけず、紺か黒のテーラードジャケットと白いシャツで出演し続けたこともあった。

「さすがに自分が飽きてきてやめましたけどね(笑)。肩に力が入っていたので疲れたというのもあります。ペット化や同化は、居場所をこじあけるために当時の私が一生懸命やってきたことですが、果たして正しかったのかという反省もあります。女性性を売り物にしてみたり封印してみたりと、いびつな作戦だったわけですから」

「こういう不自然な働き方を次の世代に絶対に伝えたくないというのが、博士論文を書いているときに猛烈にわきあがってきた思いです。社会が女性に向ける曖昧かつ強固な『女性はこうあるべき』という視線はどのように生まれたのか。これが研究の主眼になりました」

<家庭長>に尻もち

社会が女性に向ける曖昧な視線ーー著書ではこれを<女性認識>と呼んでいる。

安藤さんが経験した当時の<女性認識>は、「男性キャスターの隣で笑ってうなずく添え物」であり「ピンクなど明るい色の服を着るべき」であり「男性を脅かす存在になってはいけない」だった。

女性はこうあらねばならないという<女性認識>はなぜ生まれたのか。女性たち自身もそれを「わきまえて」振る舞ってきたのはなぜなのか。上智大学の書庫で文献を調べていた安藤さんは、ある言葉を目にする。

それは自民党の政策の手引ともいえる「研修叢書」の第8巻として1979年に出版された「日本型福祉社会」版に書かれていた<家庭長>という言葉だった。

「女性は何よりも<家庭長>であるべき、と書かれていたんです。家事・育児・介護を切り盛りすることで、家庭の安全を守る中心的な役割を担うべきだと。そのことに大きな役割評価を与えるために『主婦』ではなく<家庭長>と表現していたんです。私、この言葉を見たときに驚いて尻もちをついちゃいましたよ」

安藤さんと上智大学教授の三浦まりさん(政治学)は、<家庭長>という言葉が使われた背景をこう分析する。

高度経済成長が終わろうとしていた頃、社会党(当時)や共産党が地方で議席を伸ばし、革新系の知事が誕生した。危機感をもった自民党は、田中角栄(当時の首相)が1973年に「福祉元年」を宣言。しかし直後にオイルショックが起き、経済が混乱して福祉予算を増やせない状況になった。そこで経済政策として、それぞれの家庭で「自助」ができれば国の福祉予算を削減できるという「日本型福祉国家論」が台頭し、大平、鈴木、中曽根内閣へと引き継がれた。

そこ(※中曽根内閣の行政改革)には「家庭を経営する家庭長」である女性の家庭内自助の要としての位置づけも自動的に受け継がれた。

日本型福祉社会の実現には、国家に依存しない『堅実な家庭内安全保障』を切り盛りする中心軸としての女性ーー妻・母ーーが欠かせないからである。

財政再建と福祉予算の削減のため「家庭長」として、女性にその対価を負わせることにしたのである。

ここに主に日本型福祉社会論によって決定づけられた「お母さんは家に居て家事と育児」、「お父さんは会社(外)で働いて稼ぐ」の男性稼得モデル、すなわち性別役割分業制が自民党の家族イデオロギーとして大平から中曽根へとつながれていったのである。

※印の補足と改行はOTEMOTO編集部による

「旦那さんを元気に働きに出し、子どもも元気いっぱいに学校に送り出す。高齢の親や義理の親の介護も女性が<家庭長>としてすべて『自助』で切り盛りしてくれれば、国が『公助』としてやるべき福祉予算は削られるという、つまりは経済政策だったんです。そして女性への一片のリスペクトもないまま戦略的に再生産され、今日に至ったわけです」(安藤さん)

よき母、よき妻、よき娘

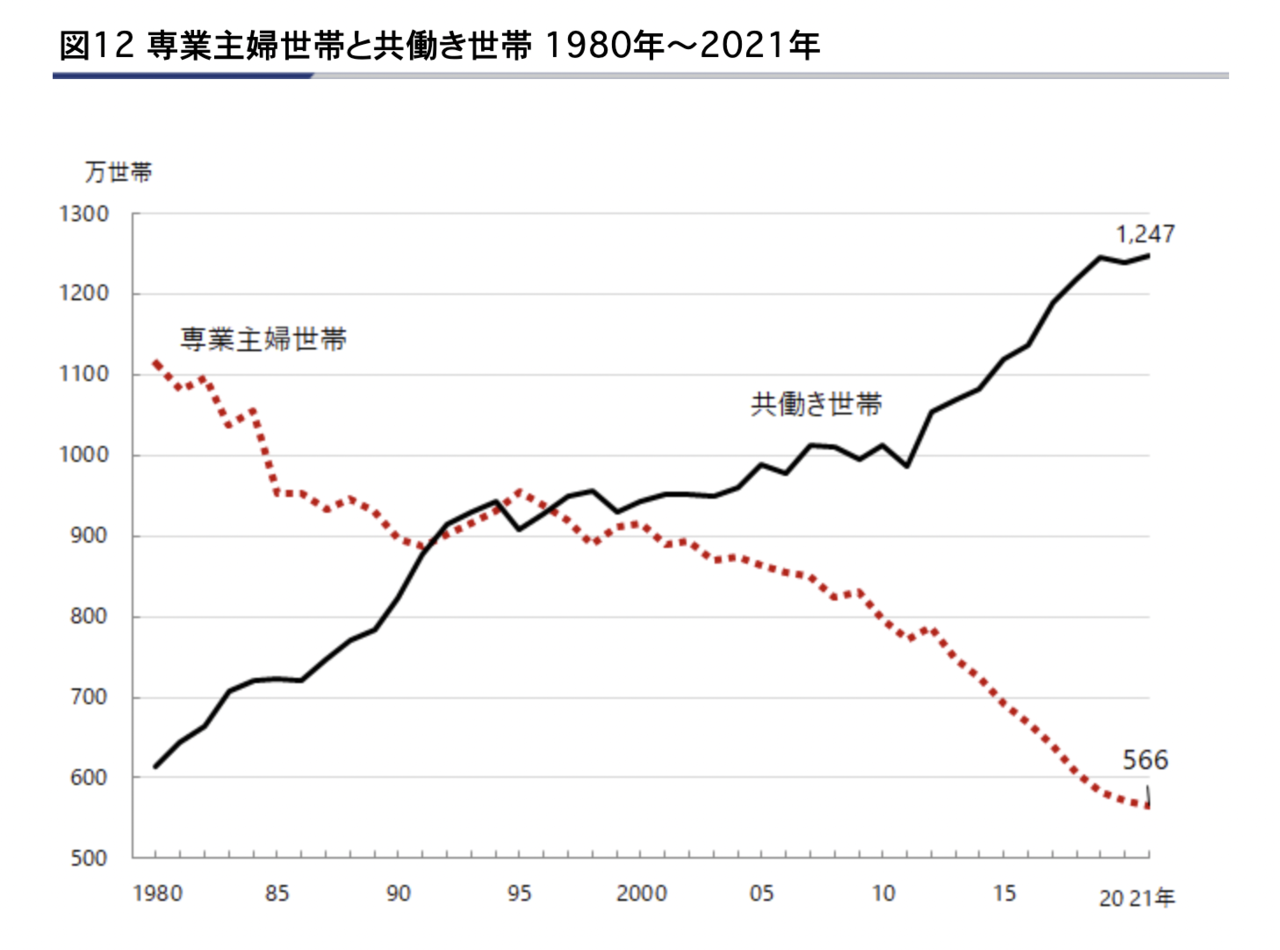

いまでこそ共働き世帯が約7割となっているが、1980年代は専業主婦がいる世帯のほうが6割を超えていた。

<家庭長>としての役割をやむなく受け入れた女性もいれば、誇りをもって邁進してきた女性もいる。ただ、あくまで家庭に従属する立場として評価されていたことが、女性の個人としての自主的な選択を奪ってきた面もあるのでは、と安藤さんはみる。

「自分はよき母、よき妻、よき娘であるべきで、社会に出てバリバリ働くような人間ではないという人を取材でたくさん見てきました。そうですよね。上司に気を使ったりセクハラされたりわけのわからない飲み会に誘われたりしてライフスタイルを侵食されるくらいなら、結婚して子どもを産んで穏やかに暮らしたいという願いを、私はまっとうに理解します」

それでも「それは本当に女性の自主的な選択だったのでしょうか」と投げかける。「セーターを編むのが好きなことと、『女は家にいてセーターでも編んでおけ』と言われることはまったく違います」

安藤さんは取材を通して、いわゆる「インポスター症候群※」と呼ばれる自己を過小評価する女性たちをたくさん見てきた。

※インポスター症候群 = 客観的には評価されているにも関わらず、自分自身の能力を過小評価する傾向のこと

「『こんなもんでいいや』という諦観や自己肯定感の低さから生き方を選んでいるとするならば、もったいないことです。あるいは、外で働くよりも家庭を切り盛りするほうが美徳だと刷り込まれて選択肢を失っていたのだとしたら、残念です」

24時間フルコミット

こうした<女性認識>は、政治の世界に色濃くあり、女性が政界に進出する障壁になっていると安藤さんはいう。

自民党のある地方の選挙対策本部を取材したとき、知名度や経済力、能力がまったく同等の男性候補と女性候補がいたらどちらを公認するか、と水を向けた。「迷わず男性を選ぶ」と断言されたという。

「『政治家たるもの24時間いつでも政治活動にコミットするべきだ。女性には家事や育児があるからできないでしょう?』という発想なんですね。男性議員が24時間フルコミットできたのは、<家庭長>たる女性がいたからに他ならないのにです」

「ただ、いまや実際に24時間コミットしている議員なんていないですよね。単なるスローガンなのに、強固な暗黙のルールがある。家事や育児をしながら働きたいという希望はどの職業分野でも男女ともに尊重されるべきで、政治も同じです。現実とかけ離れた『政治家像』のほうを変えていく必要があります」

報道と背中合わせの研究

民放労連によると、2022年7月1日時点で全国の民放テレビ局の7割以上で役員に女性が1人もいない。ただ、在京のテレビ局は2022年6月、全局に女性役員が任命された。女性社員の割合は、在京の民放6局の平均で約25%だ。

40年前に男性しかいなかったテレビ報道の現場で、女性の居場所を切り開いてきた安藤さん。仕事に真剣に向き合いながら、12年かけて修士号と博士号を取得した。

「ニュース報道の現場を踏めば踏むほど、目の前で起きている事象を伝えることはできても、事象の前後をつなぐ知識が圧倒的に欠落していることを思い知らされました。伝える言葉に責任を持ちたいと思った。私にとって学ぶことは、自分が何を知らないかを知ることでした」

「仕事と研究の2本立てというよりは、べったり表裏で張り付いているような感じ。テレビは完璧なチームワークでしたが、研究は自分自身と向き合う孤独な作業で、どちらも私にとっては欠かせませんでした。どちらかしかなかったら続けられなかったかもしれません」

だからこそ、研究の成果を社会に還元したいと強く思っている。

<家庭長>という言葉そのものは広くは浸透しなかったものの、社会通念としてはいまも根深く残っている。困ったことがあっても家庭の中で解決すべきだという通念があると、助けを求める声を上げづらい。<女性認識>は、女性の生き方を制限するだけでなく、自己責任論の肥大化を引き起こしてきた、と安藤さんは分析している。

「誰もが本当になりたい自分になれ、誰もが個人として尊重される社会を実現したい。正体のわからない視線にとらわれないで済むよう、意識改革のために声をあげ続けていきたいです」

※2022年11月20日に「パリテ・アカデミー」が主催したブックトークと個別インタビューを元に構成しました。

著者:

小林明子

OTEMOTO創刊編集長 / 元BuzzFeed Japan編集長。新聞、週刊誌の記者を経て、BuzzFeedでダイバーシティやサステナビリティの特集を実施。社会課題とビジネスの接点に関心をもち、2022年4月ハリズリー入社。子育て、教育、ジェンダーを主に取材。