日本の出生数が急減し、2022年は初めて80万人を下回る見通しとなっています。加速する少子化を食い止めようと国も地方も対策に取り組んでいますが、中には「ズレた少子化対策」をする自治体も少なくないと、人口問題リサーチャーのニッセイ基礎研究所の天野馨南子さんは指摘します。そんな地元に見切りをつけているのは、20代の女性たち。何が起きているのでしょうか。

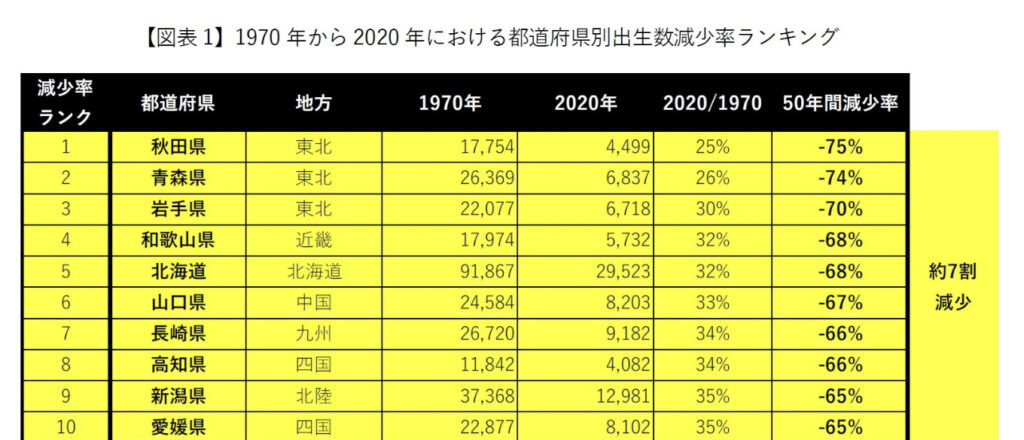

50年間で子どもが7割減

ーー2022年の出生数が統計史上最低となりそうで、小倉将信こども政策担当相は「強い危機感」を表明しました。天野さんは、地方自治体の少子化対策に「ズレ」があるとレポートで指摘しています。どういうことなのでしょう。

複数の自治体で少子化対策のアドバイスをしてきましたが、間違った対策をしているところが少なくありません。お風呂の巨大な栓を閉めないまま、ひたすら細いシャワーの水を入れ続けて「人が増えない増えない」と言っている。地方における少子化対策は、そんな状況に見えます。

Twitterを買収したイーロン・マスクが2022年5月に「日本はいずれ消滅するだろう」とツイートして話題になりました。

実際、間違った少子化対策を続けてきたために、多くの自治体が消滅までカウントダウンの状況になってしまっているのです。

秋田県では2020年、出生数が50年前と比べて4分の1になりました。半世紀で、小学校で4クラスだった学年が1クラスになるというレベルの減り方です。

50年間で約7割も子どもが減ったのは秋田県だけではありません。47都道府県中、10エリアにのぼりました。

人口減少が深刻な自治体では出生数を増やすため「子育て支援の充実」をアピールしがちです。「ママを応援しよう!」「ママに楽をしてもらおう!」と、とにかくママが大好きなんです。ママを応援すれば、子どもをたくさん産んでもらえると考えているからです。

子育て支援をすること自体は大切です。しかし、その一方で「女性の人口流出」について無頓着な自治体が多いのが気になっています。わかりやすく言うと、県外から10人が移住してきたことに喜んでいて、120人が転出していったことには気づいていないようなケースがほとんどです。

ーー地元にいる子育て世帯を支援することに終始して、出ていく人のことは見ていないと。

人口減少の要因には2種類あります。ひとつめは、死亡数が出生数を上回る「自然減」。ふたつめは、転出数が転入数を上回る「社会減」です。

日本は移民の比率が極めて低い国です。ですので、国の少子化対策では人の移動を考えない「自然減」に焦点があたります。しかし、自治体単位では人口移動が簡単に起こりますし、消滅可能性の高いエリアほど激しい人口流出が発生しています。

実は日本では夫婦がもつ子どもの数(完結出生児数)は微減しつつも約2人で推移しており、約7割減にもなる子どもの激減を説明できるほどではありません。地方でも同様で、夫婦あたりの子どもの数であれば、微増しているエリアも少なくないのです。自治体単位ではむしろ「社会減」に注目する必要があります。

多くの地方で転出数のほうが転入数を超え、人口が減り続けています。しかも、この転出超過をしている人たちの大多数が若い女性なのです。

子どもを産むか産まないかは個人の自由です。ですが少子化対策をうたうのであれば、子どもを産むかもしれない年齢の女性たちが産む前に地元から大量に出ていくことにしっかりと目を向けなければ、統計的に地方の人口の未来はない、と考えます。

卒業後に地元を去る女性たち

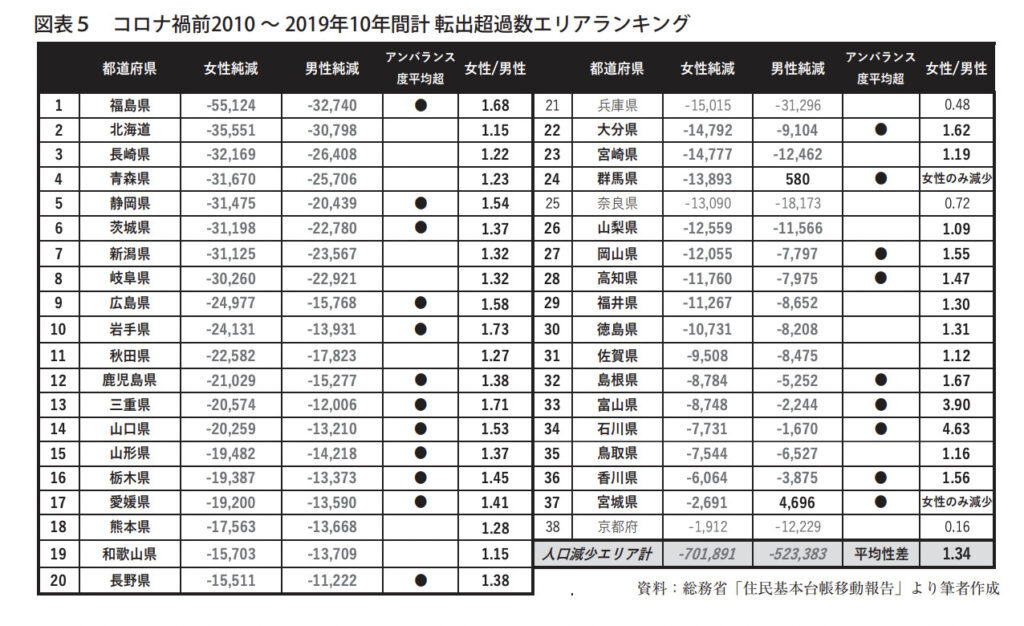

「社会減」について詳しくみていきましょう。2010年から2019年の10年間の総務省「住民基本台帳移動報告」のデータを分析したところ、47都道府県のうち37エリアで、男女ともに転出が転入を上回る「転出超過」(純減)となっていました。女性が純減したエリアだけでいえば38エリアにのぼります。

この38エリアのうち35エリアで、女性の純減数が男性の純減数を上回っていました。全体では女性のほうが男性の1.3倍、転出超過となっています。

なかでも石川県は女性の転出超過が男性の4.6倍、富山県は3.9倍で、女性の転出超過がとりわけ深刻でした。男性に比べて女性のほうが地元にいづらい何かがある、ということが明確に示唆されているといえるでしょう。

ーー意外です。この2県は幸福度が高い印象がありました。2020年の都道府県別の幸福度ランキングでは福井県が1位、富山県は2位、石川県は4位でしたが...

幸福度ランキングの調査の母数は、そのエリアにそのときに住んでいる人です。そのエリアに満足している人は残っているが、満足していない人は出ていくので母数にならないという母集団バイアスを考慮しなければなりません。私は、女性の転出超過が多いエリアほど、幸福度が高くなる傾向があるとみています。

ーー女性はなぜ地元から出ていくのでしょう。

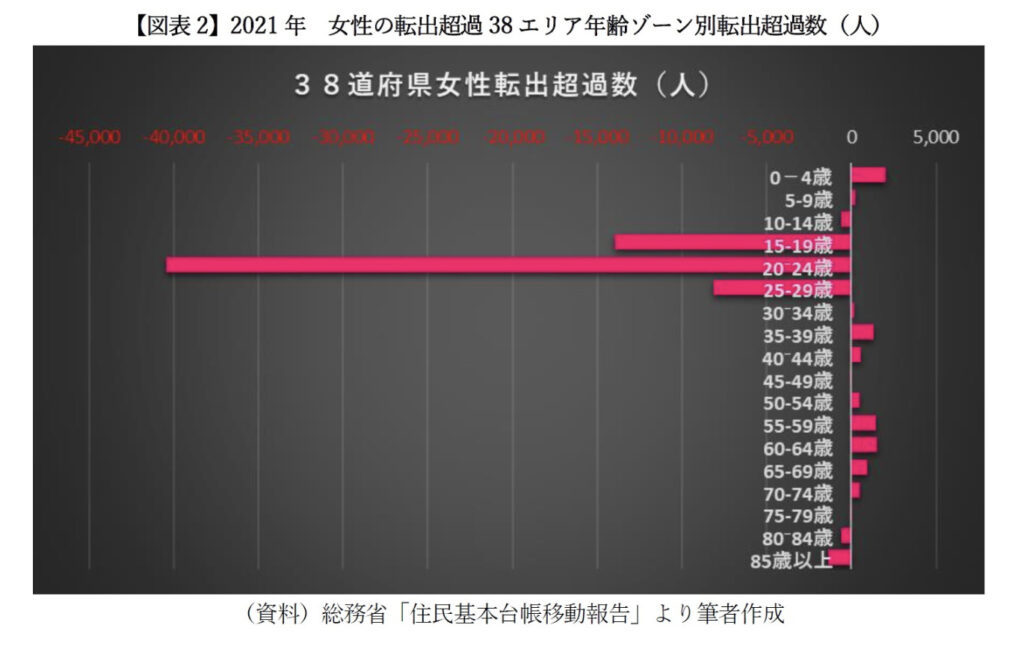

女性のライフデザインからみて、どのタイミングで女性の転出が起こっているのかを調べました。

2021年に女性が転出超過だった38エリアを詳しく分析したところ、女性の純減数が多い年齢は22歳が抜きん出て多く、次に18歳か20歳がくるのですが、20歳が次点でくるというのが女性の転出超過の大きなエリアでは多い傾向です。これは大学卒業、高校卒業、専門学校卒業のタイミングとぴったり合っています。

女性の純減全体の32%を占めていたのが、22歳です。大学を卒業するタイミングで地元を出ていく女性を「高学歴の女は仕方ない」と特例のようにとらえている中高年の人たちがいますが、2022年度の学校基本調査によると女性の四年制大進学率は52%で男性の58%とほぼ変わりませんから、もはや四大卒が特別に高学歴だといった実態ではないんです。

また、20歳での転出超過は専門学校卒にとっての就職期にあたります。幅広い学歴の女性に去られていることに気が付かなければなりません。

これは住民基本台帳上の転入出数なので、学生時代は住民票を地元に置いたまま東京などでひとり暮らしをしていた人が、卒業後も地元に戻らないと決めて就職を機に住民票を移したケースも含まれます。

つまり女性が転出する理由は、卒業後の仕事の問題が大きいと考えることができます。女性たちが就職したいと思えるような魅力的な職場が地元にないことをデータが示しています。

地方で講演をしてこうしたデータを示すと「では、女性が好きな仕事って何ですか」といった質問をいただくことがあります。しかし、この「女性向けの仕事」という発想こそが、もはや時代遅れなのではないでしょうか。

女性が東京に向かう理由

コロナ後の2021年は、総数で転出超過となったのは37エリアだった一方、転入超過となった10エリアの上位に神奈川県、埼玉県、千葉県など首都圏が並び、いずれも女性の純増数が男性を上回っていました。東京都は、男性は減ったにも関わらず、女性が転入超過したことで「社会増」となっています。

バブル崩壊後の1996年、女性の地方から東京への転入超過がはじまりました。2008年のリーマンショック以降、常に女性が男性の転入超過数を上回るようになり、日本の経済状況が悪くなると都市部への女性の転入が強まるという現象が繰り返されています。

2015年以降、男性を上回る「女性の東京一極集中」がさらに加速しました。これは、この年に成立した女性活躍推進法も一つの要因ではないかと見ています。

ーー女性活躍推進法というと、企業に対して、女性の採用や昇進、勤続年数などの状況を把握して、数値目標を含む行動計画の策定を求めた法律ですよね。どう関係しているのでしょうか。

女性活躍推進法は行動計画の策定と情報の公表を義務付けているため、各企業の男女の賃金格差や育休取得率などの情報を誰でも閲覧でき、就職活動の参考にできます。ですが当初は「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」のみが対象で、300人以下の事業主には努力義務でした。(※)

(※2022年4月の法改正で労働者数101人以上300人以下の事業主にも義務化)

中小企業庁によると2014年の時点で労働者が301人以上の企業の39%は東京都にありました。地方の多くの中小企業には情報公表は努力義務でしかなかったため、女性を活躍させる意志がある企業なのかどうかを求職者が確認する方法がなかったのです。

性別を理由に採用を制限することは男女雇用機会均等法で禁止されているため、どの企業も表向きは女性に門戸を開いています。しかし実際は、女性が応募したとしても不採用だったり事務作業しか任せられなかったりということがいまだにまかり通っているケースが少なくありません。

2020年に東北活性化研究センターの検討会で、東北6県と新潟県から東京に転出経験や転出意向のある18〜29歳の女性2300人に調査したところ、転出する理由の1位は「やりたい仕事、やりがいのある仕事が地方では見つからない」で、58.9%にのぼりました。

「やりたい仕事、やりがいのある仕事が地方では見つからない」を選択した女性の中から県ごとに無作為抽出した8人に詳しくインタビューをしたところ、ある女子学生はこう話してくれました。

メーカーの営業職を希望して地元の製造業の企業をいくつか受けたところ、面接で異口同音に「男しかいないんだよねー」と言われた、と。彼女は首都圏の企業にエントリーして見事にメーカー営業職で採用され、地元を出ていきました。

ーー人口減に危機感があるなら若い女性には地元に残ってほしいはずだと思うのですが、なぜ対応がズレてしまうのでしょう。

私は「オレ・ワタシ統計」と呼んでいるのですが、自分が生きてきた世界や、見てきたものを基準にして物事を見ようとする傾向があるからではないでしょうか。アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)ともいいます。

ママを応援するのも、女性を仕事で活躍させないのも、悪気はないんですね。経営者や管理職は「女の子なのに、男ばかりの中に入ってきてあくせく働くのはかわいそう」と純粋に信じて”配慮”をしているわけです。

「高学歴の男が高収入の仕事に就けば、女が嫁にきて子どもを2人、3人と産むだろう」といった、かつての”普通”から抜けきれていないのです。

ーー少子化対策のメインとして、地元に残った女性が結婚や出産をあてにされるというのはプレッシャーになりそうです。

自治体が子育てや妊活、不妊治療の支援を充実させるばかりでは、「女性は結婚して産むことが当たり前」だというメッセージしか伝わりません。ダイバーシティに関する教育が進む中で、一律の価値観や一定の家族の形を提示されると、それが合わない人はおろか、合う人であっても閉塞感を感じて転出していくでしょう。

ただ、人の流れが起こること自体はポジティブなことで、結果的に少子化対策に資する面もあると思っています。

多様な価値観の人たちが混在することによって、マッチングは自然に起こるものです。今まで出会えなかったような人と出会う機会があることも大切なのです。東京がまさにそうで、さまざまな人が出たり入ったりすることで多様な出会いが生まれています。

結果的に、コロナ前の四半世紀では婚姻数が増え、出生数の減少率も100%を超えて東京都は多子化していました。多様な価値観をもつ人々に人気のあるまちをつくっていく必要があるんです。

ーー選ばれる地方になるためには、雇用の状況を見直さなければいけないと。

多様な価値観をもつ人々が自由に転出・転入する中で、結果的に人口が増えているか。人口を再生産する可能性を秘めた人たちに地元に残ってもらいたいなら、その人たちが働ける場所を提供できているかどうか。実は人口問題は労働問題として考えていく必要があります。

いまの40代50代が就職活動をしたころは買い手市場だったため、管理職層は、企業が選ぶほうだという感覚のままなんです。いまは売り手市場なので、地元の企業は自分に合わないと思ったら就活生はさっさと見切りをつけて別のエリアに就職します。

多様な価値観をもつ人々が自由に動く時代に地元が選ばれるためには、寛容性への理解においてシビアな感覚が必要なのです。

自治体はバイアスのかかった少子化対策をいつまでも続けるのではなく、まずは企業の管理職層の啓発をしてほしいと思います。地方の雇用環境をつくる人たちが家族観や労働の価値観をアップデートをして行動に移さない限り、人口流出を止めることはできないでしょう。

著者:

小林明子

OTEMOTO創刊編集長 / 元BuzzFeed Japan編集長。新聞、週刊誌の記者を経て、BuzzFeedでダイバーシティやサステナビリティの特集を実施。社会課題とビジネスの接点に関心をもち、2022年4月ハリズリー入社。子育て、教育、ジェンダーを主に取材。