整理収納アドバイザーむらさきすいこです。片づけたい気持ちはあるのに、なかなか思うように進まない…。整理収納アドバイザーとして多くのご家庭をご訪問していると、同じようなお悩みを耳にすることが少なくありません。今回は、その中でも特によく聞く3つのお悩みをご紹介しながら解決のヒントをお伝えします。

①モノが多すぎて、どこから手をつけていいかわからない

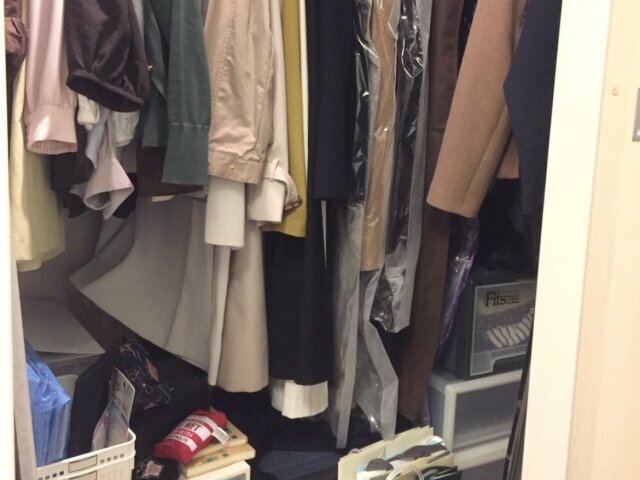

(モノが多かった頃の筆者宅のクローゼット)

多くのモノに囲まれていると、量に圧倒されて思考が停止してしまう感覚になりますよね。

そんなときは、まず「思い入れの少ない場所」から整理をしてみるのがおすすめ。

たとえば、冷蔵庫や洗面所、玄関など。クローゼットや書類、思い出の品と比べて、感情が入りにくいため、整理がスムーズに進みやすいです。

また、実際に筆者がクライアントと一緒にモノの整理を進める際には、「どれを捨てますか?」とは絶対に聞きません。「使っているモノはどれですか?」「好きなモノはどれですか?」と質問をしていきます。

つまり、処分するモノを探すのではなく、「必要なモノ・使っているモノ・好きなモノ」を選ぶことに意識を向けます。

そうすると、自然と不必要なモノや手放しても困らないモノが浮き彫りになってきます。

(筆者宅の玄関)

「捨てるモノを選ぶ」という考え方は心理的にも辛いもの。でも、「好きで使っているモノを選ぶ」と捉えてみると、気持が軽くなるはずです。

モノの「整理」は、理想の暮らしを叶える前向きな行為だと捉えることが挫折しないポイントになりますよ。

②どこに何をしまえばいいのかわからない

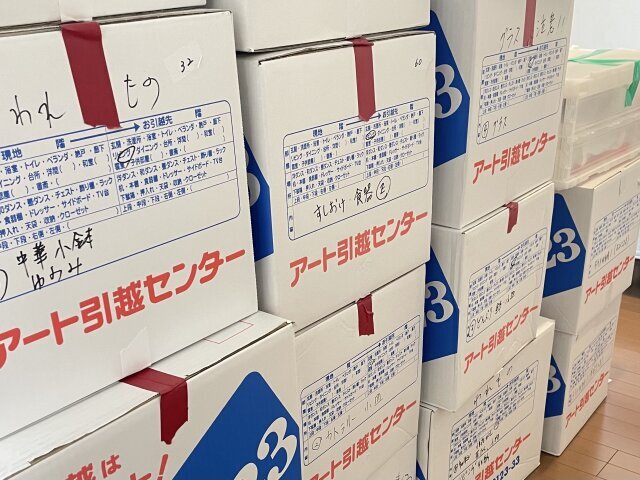

(お引越しサポートの光景)

特にリフォームや引越し直後は、「どこに何を収納するのが正解なのかわからない」という声をよく伺います。引越直後に整理収納サポートのご依頼をいただくことも大変多いです。

モノの量はそれほど多くなくても、「なぜか暮らしにくい」「すぐ散らかってしまう」という場合、その原因はモノの収納場所が家族の生活動線や家事動線に合っていないことが多いのです。

たとえば、薬ひとつとっても、服用する頻度によって適した収納場所は変わります。

時々服用する薬ならダイニングやリビング収納に。毎日服用する薬ならキッチンのコップの近くに収納するのがおすすめ。同じ薬でも、服用頻度に応じて収納場所を変えることで、生活動線がスムーズになるのです。

これを「薬はリビングにひとまとめ」としてしまうと、結局よく使う薬がキッチンに出しっぱなしになり、散らかりの原因になります。

(筆者宅のキッチン収納)

大切なのは、「いつ・どこで・だれが・どのくらいの頻度で」使うのかを考え、「使う場所に収納」すること。

そうすれば、無理なく元の場所に戻せて、自然と散らかりにくい住まいになっていきます。

③片付けけてもすぐ元にもどってしまう

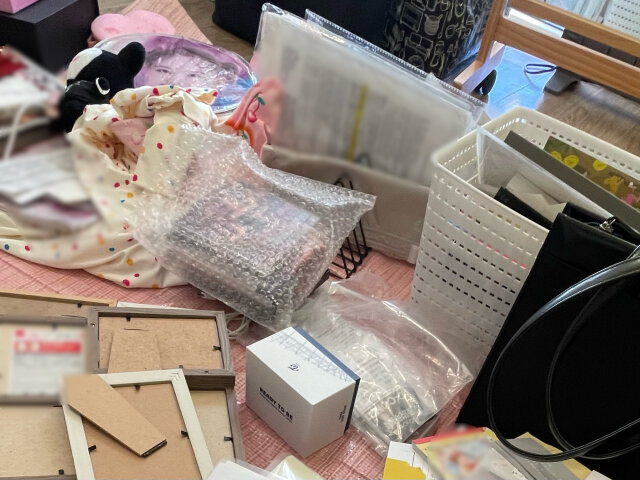

(整理収納サポートの光景)

実は、何度も片づけを繰り返した末にリバウンドをしてしまい、その結果「もう一人では難しい」と感じて整理収納サポートをご依頼くださる方も少なくありません。

「よし、片づけよう!」と張りきって大量のモノを処分したのに、数週間、あるいは数か月後には元どおり…。そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。