小学1,2年生は歩行中に交通事故に遭いやすい「魔の7歳」と呼ばれ、特に5月はそのリスクが高まる時期です。親がずっと見守るわけにもいかない中、こども自身が危険を察知し、身を守れるようになるには。こどもの「危険回避能力」を高めるための絵本を専門家がつくりました。

警視庁の統計によると、2023年の小学生の交通事故は全国で1109件あり、3人が亡くなりました。事故は平日の午後4時から6時、下校中や下校後とみられる時間帯に多く発生していました。

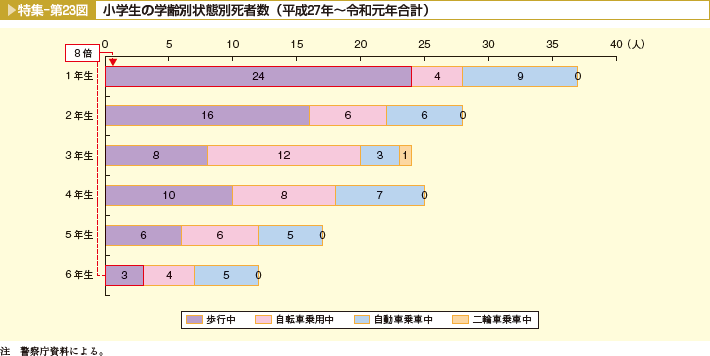

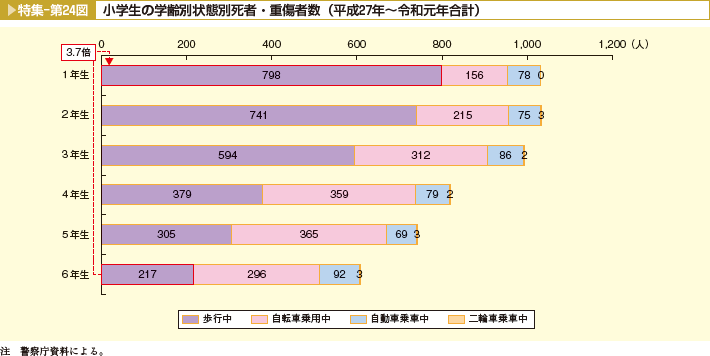

歩行中の交通事故に限ると、「魔の7歳」という言葉があります。これは死者・負傷者を年齢別にみたときに、7歳が突出していることから名付けられたもの。歩行中の事故は、小学校低学年で特に多いことがわかります。

小学生の歩行中の交通事故による死者数(学年別)

出典:内閣府「令和2年交通安全白書」

小学生の歩行中の交通事故による死者・重傷者数(学年別)

出典:内閣府「令和2年交通安全白書」

1年生は5月がピーク

2020年の交通安全白書によると、2015年から5年間の交通事故で、歩行中だった小学1年生の死者数は小学6年生の8倍、死者・重傷者数では3.7倍となっていました。

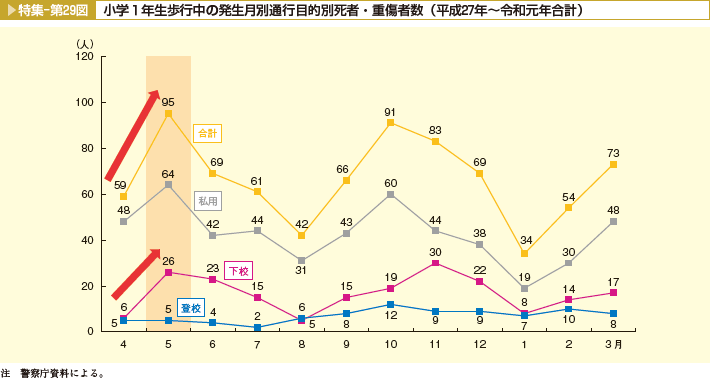

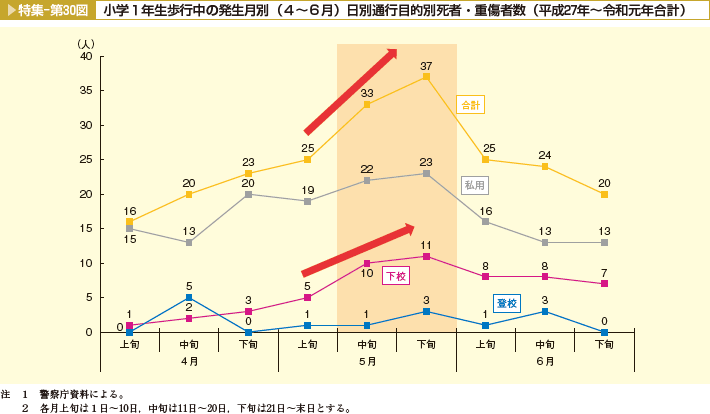

発生月別では3〜6月、10月、11月が多く、特に小学1年生は、入学して間もない4月よりも5月中旬から下旬が多く、第1のピークとなっていました。登下校中のほか、私用で歩いているときにも事故が多く発生しています。

小学生の歩行中の交通事故による月ごとの死者・重傷者数(目的別)

出典:内閣府「令和2年交通安全白書」

小学生の歩行中の交通事故による4〜6月の死者・重傷者数(目的別)

出典:内閣府「令和2年交通安全白書」

交通事故総合分析センターは2016年のレポートで、このように分析しています。

「小学生になると児童だけで登下校をし、下校後は一人で遊びに出かける機会が増えていきます。こどもの歩行中の交通事故の多くが平日の日中に発生していることから、こどもだけで行動しているときの事故だと考えられます」

「7歳をピークに死者・重傷者数が減るのは、こども自身が危険な状況に遭遇し、その経験を通して、どのような行動が危険なのかを学んだという背景があるのではないでしょうか」

「危ない」に敏感になる

「子どもの安全ブログ」の著者であり、セコムIS研究所リスクマネジメントグループ主務研究員の舟生岳夫さんは、こどもが危険を察知して身を守る力、つまり「危険回避能力」を高めるための啓発をしています。

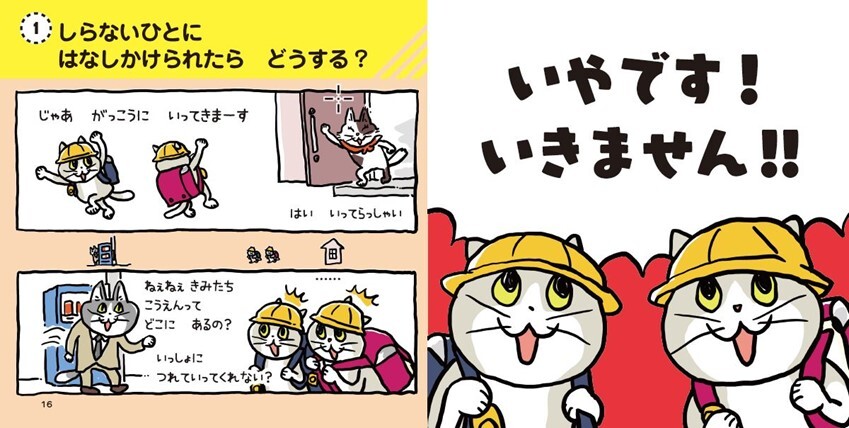

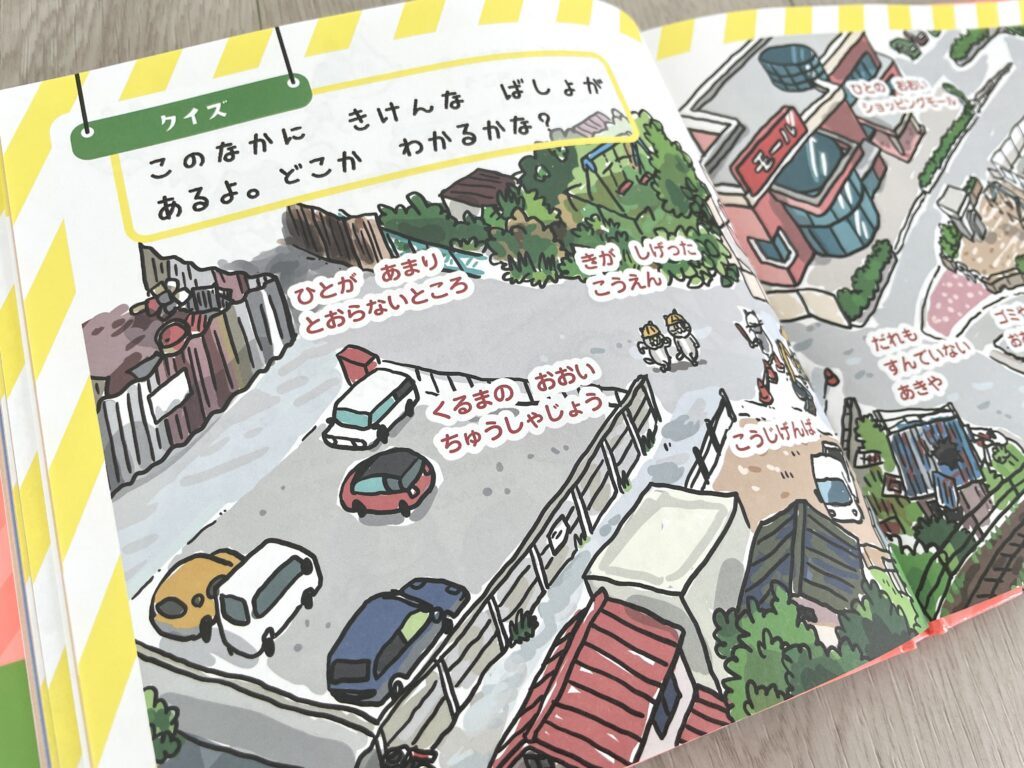

舟生さんは防犯セミナーや書籍監修を通して対策を発信しており、2024年3月には、1年生でも読めるようにすべてひらがなで構成した『子どもあんぜん絵本』を出版。「仕事猫」で人気のイラストレーターくまみねさんが描き下ろした1年生の双子「にぼし」と「かつお」と一緒に、身の回りの10の場面それぞれの危険について考えていく内容になっています。

『子どもあんぜん絵本』(ポプラ社)

例えば、「道を歩くときはどんなことに気をつける?」。

道路の反対側に友達を見つけたときに「急に飛び出さない」「横断歩道を渡る」といった一般的な交通ルールをイラストで紹介しています。さらに、それぞれ地域の道路事情をふまえた「おうちルール」を保護者と一緒に確認できるシートがついています。

出典:『子どもあんぜん絵本』 画像提供:ポプラ社

危ない人はどんな人?

また、防犯に関する場面もあります。

おばあちゃんにランドセルを見せに行く途中で知らない人に声をかけられたという場面では、「危ない人ってどんな人?」と問いかけます。

その問いの答えは、「見た目だけではわからない」。

出典:『子どもあんぜん絵本』 画像提供:ポプラ社

そのうえで「でも、道に迷っている人を助けなくていいの?」「親切にしないと怒られたりしないかなあ?」とこどもの視点になった疑問を紹介。「大人が道に迷ってもこどもには聞かないはずだから、断っていい」「困っている人がいたらこどもだけで解決しようとせず、周りの大人に助けてもらうように」と具体的に解説しています。

出典:『子どもあんぜん絵本』 画像提供:ポプラ社

ほかにも「外でトイレに行きたくなったら?」「留守番中に誰かがきたら?」「インターネットで名前を聞かれたら?」など、こどもが危険に遭いやすい場面でそれぞれの対策を紹介しています。

『子どもあんぜん絵本』

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

すべてのこどもがターゲットに

舟生さんは次のように話しています。

「こどもが被害に遭う事件の数が急増しているわけではないのですが、その質が変化してきたことにより、今までは自分の家族には関係ないと思っていた事件が、身近な出来事に感じられるようになってきてしまいました」

特に連れ去り事件については、すべてのこどもに起こりうることだと指摘。女児だけでなく男児も性犯罪のターゲットであると保護者に警鐘を鳴らしています。

「『こどもを守る一番の方法はなんですか』とよく聞かれます。何よりも大切なのは、お子さんのことをよく知ることです」

「こどもの話をきちんと聞き、家族でよく会話をして『我が家のルール』を決め、保護者もこどもの安全に関する知識と経験を身につけていくことが大切です」

舟生さんは「子どもの安全ブログ」で「子どもの交通事故を防ぐ『歩き方』のポイント」として、以下のポイントも紹介しています。

1)道路はすぐに渡らない 2)交差点では車から離れた場所を歩く 3)歩道・路側帯内を歩く・広がって歩かない 4)飛び出さない 5)後ろの安全を確かめながら歩く 6)音にも注意を払いながら歩く

o-temoto.com

交通事故が多い場所として、交差点や横断歩道、車が左折するときの巻き込みに注意を呼びかけています。

※ ネウボラ = フィンランド語で「アドバイスの場」という意味。妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポートを提供する自治体が日本でも増えています。

※アンケートは引き続き募集中です

新学期は、学校生活で心配なことが増えたり、さまざまな家庭の子育てに触れる機会が訪れたりする時期。OTEMOTOでは、親子サポートプロジェクト「6歳からのneuvola(ネウボラ※)」をスタート。保護者が悩みがちなテーマについて、"先輩"や"同期"にあたる保護者たちのリアルな声を紹介します。

ひとつの正解はないけれど、みんながどう対処しているのかを知ることで、「うちの子には何が合うのか」を考えるヒントになりますように。アンケートは引き続き募集していますので、ご意見やご経験をお寄せください。

課題解決をともに考え、親子をサポートする企業や団体を募集しています。詳しくはこちら(contact@o-temoto.com)からお問い合わせください。