東京のマンション価格が高騰する今、バイラ世代はどうすべき? 住んでもよし、貸しても売ってもお得になる資産価値の高いマンションとは? “買って損をしない”物件はどうやって選べばいいのか。そのコツは3つのポイントにあった! 見落としがちだけど実は重要な住宅ローンの利子、控除についてもチェック。

資産価値の高いマンションとは?

ポイント1.マンションの価値=立地にあり

土地を買うには高すぎる場所を区分所有するのがマンション購入の本質。「マンションを買う=立地を買うと思ってください。都市部は電車通勤が大前提なので、駅から最低でも徒歩15分以内の条件は外せません。海沿い、桜がキレイに見えるなどの眺望も付加価値がつきます」(石岡さん)

ポイント2.シングルで買う場合は“貸すならどんな人に”まで想像しておくと◎

「港区内の1LDKだと借りたい人は単身者が中心。一方、新宿区内2LDKだと、ぎりぎりファミリーも住める広さ。古くても借り手が増えます」(石岡さん)。生活が変わる可能性があるシングルは、“自分以外のどんな人がこの部屋に住みたい?”と、年齢や収入、暮らし方などを想定しよう!

ポイント3.新築に飛びつくのはちょっと待った!

「新築物件は新築プレミアムな上に、最初に鍵をさしたら、もう“中古物件”になるんです」(石岡さん)。最初に買った人が、ローンの残債を減らしてから手放すことになる築10年以上30年以内の物件が、不動産市場の上でのマンションの適性価格かつ、コスパがいい部屋だとか。

住宅ローンは本体価格以外にも注目を!

見落としがちだけど実は重要な、ローン返済にかかる利子の割合や、住宅を購入した際の税金の控除についても知っておこう。

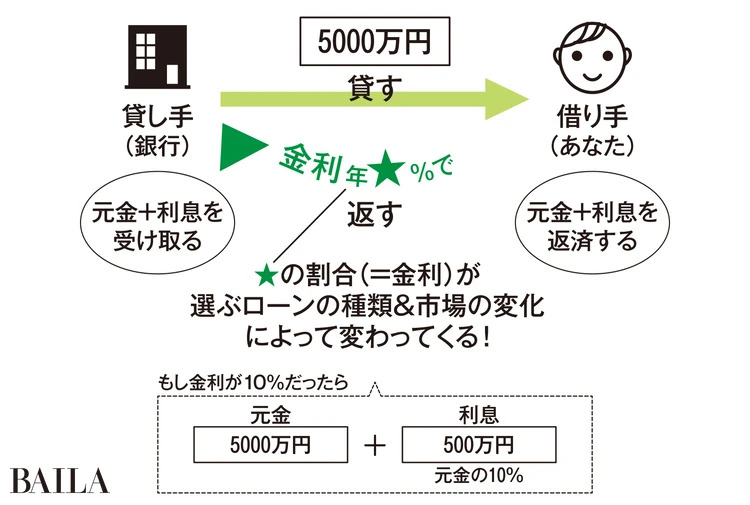

金利

お金を返す際の利息率が「金利」。日銀の政策金利の影響を受ける変動金利型と、長期金利の10年物国債金利を基準として金利が決まる固定金利型などの種類が。「今はまだ変動型がお得ですが、利率は金融機関により異なるので比較検討は大事」(高山さん)

【住宅ローンにおける金利とは?】

2025年の金利は?

「現在、変動型ローンの金利の平均利率は0.6〜0.7%。今後は国の政策金利の引き上げに伴って上昇の可能性大ですが、2025年は0.7~1%ぐらいに収まると思います」(高山さん)

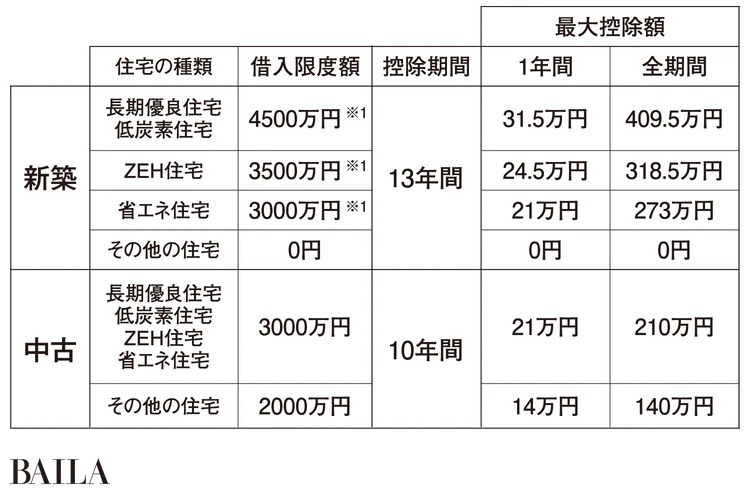

住宅ローン控除

ローン残高に応じて税金が還付される制度が、住宅ローン控除。「新築は13年、中古だと10年の控除期間があり、対象になる金額の上限は4500万円。毎年12月末に、ローンの残高より0・7%が所得税から差し引きされます」(高山さん)

毎年の住宅ローンの残高×0.7%を所得税から控除【2025年入居の住宅ローン控除】

判断する基準は?

近年の場合は、新築だと低炭素や省エネ対策がされていたり、中古では指定のエコ素材の使用など、環境に優しい住宅ほどローンの借り入れ限度額が増え、控除も優遇される仕組みに。購入後の金銭面の負担が変わるので確認しておこう。

※1 19歳未満の子を有する子育て世帯や夫婦のいずれかが40歳未満の世帯は、4500万円が5000万円、3500万円が4500万円、3000万円が4000万円とそれぞれ上乗せされる

不動産への素朴なギモン

Q.なんでこんなに値段が変わるの?

時代の状況と、買いたい人の数によって値段は動いていく!

「1990年代初頭に破たんした不動産バブルを教訓に、短期で売買すると税金が高くなるなどの仕組みが導入されていますが、住宅価格は需要と供給のバランス、さらに社会の動きも関わります。わかりやすいのが表参道。今や新築マンションは1億円超えが当たり前ですが、東日本大震災直後の2011~12年頃は、都内の災害リスクが心配されて購入したい人が減り、7000万円ぐらいでした」(高山さん)

Q.東京の都心部の価格がぐんと下がることはありますか?

世界レベルで見ても“資産価値が高い”場所。土地の値くずれは少ない!

少なくとも2030年頃までは、大幅な価格の下落は考えにくいとか。「その後、少子高齢化などでマンションの数は余っていきますが、東京都心部の住宅を“世界レベルの投資商品”と見ると条件がよく、売買や賃貸の需要は衰えないはず。もちろんマンションもほかの商品と同様に、時代の最新のものがいちばん価格が高くなりますが、今買って15年後、20年後に大損をすることは少ないと思います」(石岡さん)

イラスト/サレンダー橋本 取材・原文/石井絵里 ※本文に記載されている数字、データ等は2025年4月末時点のものです ※BAILA2025年6月号掲載