教えるためには学ばないといけない

酒造り体験プログラムと人気を二分するのが、学校蔵の開始当初から毎年行っている「学校蔵の特別授業」。毎回、特別講師を招いて、「佐渡から考える島国ニッポンの未来」をテーマに「授業」を行います。地域エコノミストの藻谷浩介さんを筆頭に、これまで解剖学者の養老孟司さん、京都精華大学前学長のウスビ・サコさんなどが講師を務めてきました。

今年の特別授業の黒板は、尾畑さんの手書き!黒板の上の「幸醸心(こうじょうしん)」は尾畑酒造の理念で、「お酒造りから幸せを醸す」を意味します

Mizuho Ota

「授業」とは言っても、一方的に教えるのではなく、講師と生徒の双方がアイディアを出し合い、学び合う場というスタンスです。

尾畑さんは「主役は生徒」だと言い、佐渡内外から集まった生徒たちが白熱した議論を繰り広げます。最後の4時間目の生徒総会では、地元の高校生が発表するのが慣わしとなっています。

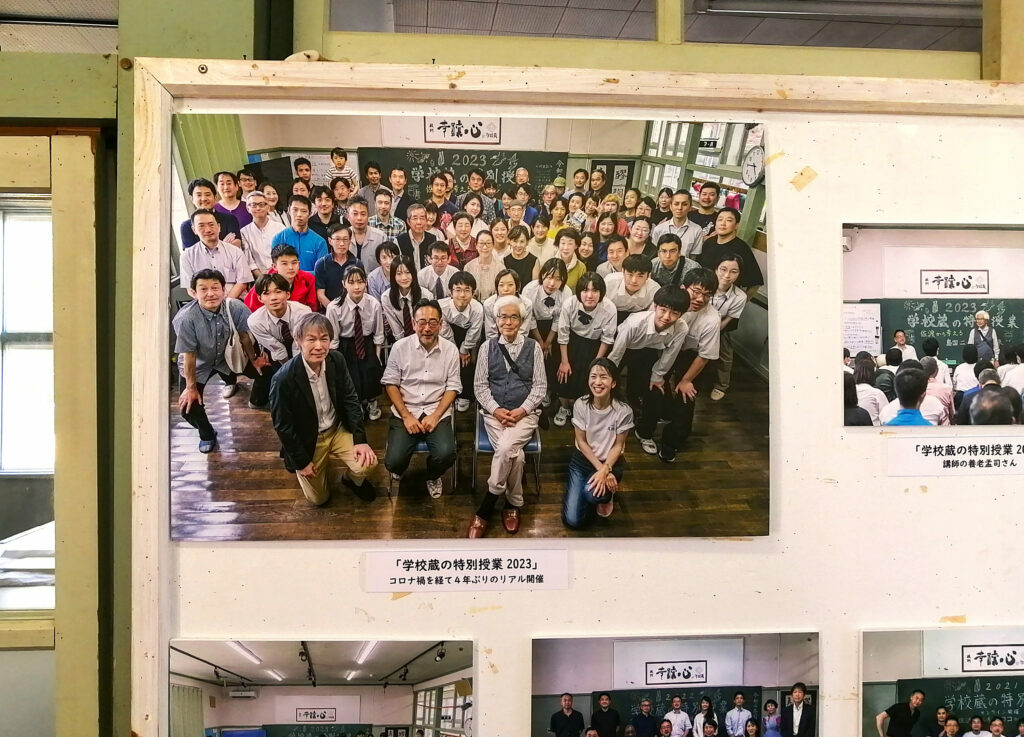

学校蔵の廊下には各年に行われた特別授業の集合写真が展示されています。2023年の特別授業では、藻谷浩介さん(前列左から2人目)と養老孟司さん(同3人目)が講師を務めました

Mizuho Ota

特別授業だけでなく、学校蔵で行われるプログラムはすべて、提供する側と参加する側の両方に学びがあるのが大きな特徴です。

「教えるためには自分も学ばないといけないんです」と平島社長は言います。

「酒造りプログラムにおいても、日本酒造りの基礎をわかりやすく説明しなければなりません。だからこそ、講師を務める蔵人たちも成長するんですよ」

来るハードルが高いからこそ

離島である佐渡の、お世辞にも交通の便がいいとは言えない地域にある学校蔵が、これほど長く活動を続けられてきたのはなぜでしょうか。尾畑さんは以下のように話してくれました。

「私たちは、もともと造り酒屋ですから、長期的な目線で何かを構築することには慣れているんです。学校蔵は誰でも簡単に来られるような場所ではありません。特別授業はたった1日のためにここまで来なければいけないし、酒造りプログラムは日程が固定された1週間という時間を佐渡で過ごします。来るためのハードルが高いからこそ、それでも来たいという情熱や思いを持った人たちが集まってくるんです」

図書室の本棚には、日本酒関係の本や絵本が多く並んでいます。「大人も絵本を通して想像力を膨らませてくれたらいいな、と思って」と尾畑さん

Mizuho Ota

「それに、この場所の魅力を活かせることを自分たちが面白がってやる。そうすると、周りも面白がってくれるんです」

人との交流を促し、進化する学校蔵

小学校の名残が感じられるのが学校蔵の魅力のひとつ。靴箱が並ぶ玄関を入ると、「廊下は走らないこと」という手書きの注意書きがあり、教室の扉の上にある「3年A組」のプレートが懐かしい気持ちにさせてくれます。

その一方で「図書室」にはポプラ社など10の出版社が寄贈した本が並び、気軽に読書ができるスタイリッシュな空間としてアップデートされています。

学校蔵カフェは、夏の間は水曜日から土曜日、冬は金曜日と土曜日のみ営業。居心地のいいスペースで、酒蔵ならではの酒粕や甘酒を使ったメニューを楽しめます

Mizuho Ota

2022年の夏には、学校蔵カフェもオープンしました。観光客でもふらりと立ち寄りやすく、酒蔵で出る酒粕や地元の食材を活用し、食品ロスを減らす取り組みの一環として運営しています。大きな窓から海を一望することができる絶景スポットで、ここを目当てに訪れる観光客も増えてきました。

酒米「五百万石」を添えたチキンカレーと、学校蔵で作った米麹を使用した甘酒。甘酒とレモン麹を使ったバスク風チーズケーキと野草クラフトコーラの牛乳割りもオススメです

Mizuho Ota

その他にも、紹介しきれないほど多くの取り組みが行われています。

東京の芝浦工業大学の蟹澤ゼミと共同で2011年から毎年開催している「佐渡木匠塾」では、ゼミの学生たちが佐渡を訪れ、伝統的な木工技術と佐渡の木材を使って作品を作っています。

学校蔵や尾畑酒造で活用されている作品は、空間に木の温もりを添えるだけでなく、卒業生がひと夏を過ごした「母校」を家族とともに再訪することも多いそうです。今年からは大学のサテライト研究室の開設や、企業向けコワーキングスペース事業も始まりました。

今後10年の目標として「大学や企業とも連携しながら、この地域でゼロカーボンで自立自走できる仕組みを作ってみたいです」と尾畑さん

Mizuho Ota

「自分で勉強して伝えていくことで人間関係が生まれるし、我々にも刺激になる。佐渡のような場所では人が減ると維持ができないので、人の交流がとても重要なのです」と平島さんは話してくれました。