季節の変わり目になると、なんとなく気分が落ち込む、疲れやすい、やる気が出ない——。そんな不調を感じていませんか? それは決して「気のせい」や「怠け」ではなく、心と体が季節の変化に反応して起きる「季節ブルー」かもしれません。精神科医・長沼睦雄先生の著書『その、しんどさは「季節ブルー」』(日本文芸社)では、西洋医学と東洋医学の知恵をかけ合わせながら、季節の変化に負けない心と体の整え方を解説しています。今回はその中から、「生活習慣を少し変えるだけで不調を軽くするコツ」を5つピックアップ。気温や日照時間が変わるこの時期に、心身をやさしく整えるヒントを見つけてみましょう。

「季節ブルー」のケアにおいて、まず試みたいのが生活習慣の見直しです。心と体は毎日の生活リズムや行動に大きく影響されるため、生活習慣を自然の変化に合わせて変えるだけで調子が上向くことがあります。特別なことではなく、セルフケアへの意識と工夫で、季節の波にゆらぎにくい健やかな心と体の土台を築けます。

生活習慣を変えるコツ①睡眠と入浴

まずとても重要なのは睡眠です。質の高い睡眠は神経の疲労回復、ホルモンバランス調整、免疫力維持に不可欠です。毎日同じ時間に寝起きするようにし、寝る前はスマホやパソコンの使用を控え、寝るための部屋の環境を整えましょう。ちゃんと眠り、朝に日の光を浴びることは体内時計をリセットし、 「セロトニン」分泌を促します。次に入浴。湯船にゆっくり浸かると体が温まり血行促進、リラックス効果が得られます。ぬるめのお湯に15~20分程度浸かるのがおすすめです。

生活習慣を変えるコツ②日中の過ごし方

季節や体質に合わせた適切な運動は気分転換になり、脳に栄養を与え、幸福感をもたらすさまざまな脳内物質の分泌を促します。ウォーキングやストレッチなど心地良いと感じられる程度のものを習慣にすることで、心と体を健やかに保つことができるでしょう。

AdobeStock

生活習慣を変えるコツ③起床時と就寝前の過ごし方

朝起きたら太陽光を浴び、新鮮な空気を取り込み、白湯(一度沸騰させたあと、冷ました湯)を飲みます。軽いストレッチもおすすめです。寝る前はリラックスを重視。カフェインを控え、照明を少し暗くし、穏やかな音楽や読書で心と体を鎮静モードへ導いていきます。朝も夜もやりたいことに追われて交感神経を高ぶらせていたら、自律神経はバランスを崩して失調してしまいます。

生活習慣を変えるコツ④休日の過ごし方

休日は平日の疲れをリセットし、エネルギーチャージすることが大切。たとえば、自然の中で過ごす、趣味に没頭するなど、心から楽しめることを自分にしてあげてください。時には「何もしない休日」も効果的です。

生活習慣を変えるコツ⑤環境を変える

現代の人為的な生活環境は、人間本来のリズムを乱します。自然と共存する環境を意識的につくり、不調和を減らしましょう。たとえば、季節ごとに部屋の模様替えをしたり、植物を飾ったり、換気したり、照明を暖色系に変えたりといった工夫です。

AdobeStock

生活習慣を変えるコツは「完璧を目指さない」「小さなことから始める」こと。一度にすべてを変えようとせず、1つずつ試して習慣化するのが継続の秘訣です。そして何より楽しむこと。「自分のために良いことをしている」というポジティブな気持ちが、心と体への良い影響を高めます。日々の小さな心地良さを積み重ねる感覚で、楽しみながら取り組みましょう。

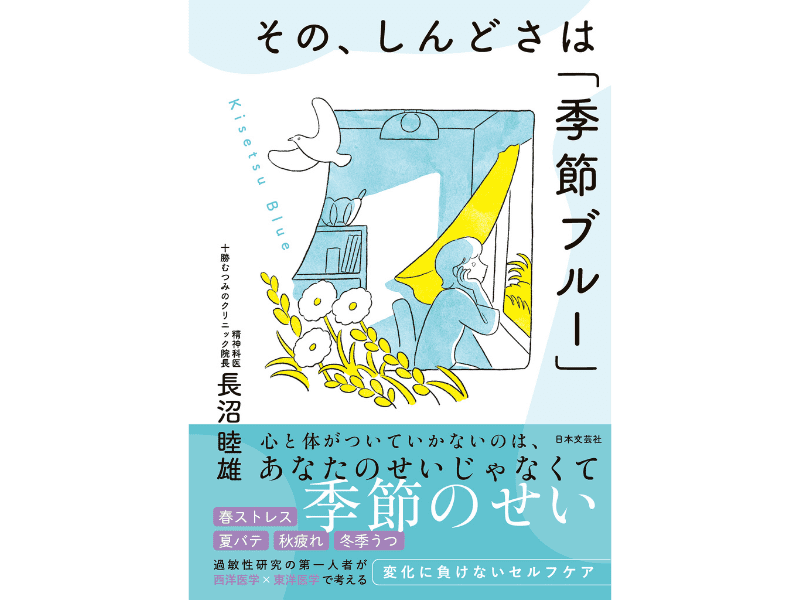

『その、しんどさは「季節ブルー」』(日本文芸社)

教えてくれたのは…長沼 睦雄(ながぬま むつお)先生

十勝むつみのクリニック院長・精神科医。昭和31年生まれ。北海道大学医学部卒業後、脳外科研修を経て神経内科を専攻し、北海道大学大学院にて神経生化学の基礎研究を修了。その後、障害児医療分野に転向し、道立札幌療育センターにて14年間児童精神科医として勤務。平成20年より道立緑ヶ丘病院精神科に転勤し児童と成人の診療を行う。平成28年に帯広にて十勝むつみのクリニックを開院(10年目)。病因を見つけ診断を確定し、急性期の症状を対症療法的に治療する西洋医学に疑問を感じ、HSP・神経発達症・発達性トラウマ障害・アダルトチルドレン・慢性疲労症候群などの慢性機能性疾患に対し、脳と心と体と食と魂を結び付けて根本治療を目指す中国医学を学びながら治療に取り組んでいる。『敏感すぎて生きづらい人の明日からラクになれる本』『繊細で敏感でも、自分らしくラクに生きていける本』(共に永岡書店)、『子どもの敏感さに困ったら読む本』『10代のための疲れた心がラクになる本』(共に誠文堂新光社)など著書多数。