朝晩の冷え込みが強まり、空気が乾いてくるこの季節。なんとなく気分が沈んだり、体が重く感じたりしていませんか?最近では、季節の変わり目に心身のバランスを崩す「季節ブルー」に悩む人が年々増えているといわれます。精神科医・長沼睦雄先生の著書『その、しんどさは「季節ブルー」』(日本文芸社)では、西洋医学と東洋医学の知恵を組み合わせながら、季節の変化に負けないためのセルフケア法を紹介しています。今回はその中から、秋の不調を和らげる「食の整え方」に注目。乾燥しやすい秋に意識したい食材や、気分の落ち込みを防ぐ食べ方のコツを、先生の理論をもとにご紹介します。

「肺」を潤し、乾燥から身を守る

秋は乾燥の邪気「燥邪(そうじゃ)」が、体の中で最もデリケートな潤いを好む「肺」を攻撃します。肺が乾燥にさらされると、その機能が低下し、空咳、喉の痛みやイガイガ感、肌のカサつき、鼻の乾燥、便秘といった、体のあらゆる潤い不足のサインが現れます。したがって、秋の食養生の第一ポイントは、この燥邪から肺を守り、心と体全体に潤いを与える食材を積極的にとることです。

五行思想(ごぎょうしそう)において、肺に対応する色は白です。大根、レンコン、カブ、山いも、カリフラワー、豆腐、豆乳といった白い食材を食卓に並べると良いでしょう。これらの食材は、体に潤いを与え、乾燥した粘膜を保護する働きがあります。

また、秋に旬を迎える梨は、古くから肺を潤す効果が高いことで知られています。梨は体の余分な熱を冷ましながら、乾燥した喉や肺に水分を補給し、咳や痰(たん)を和らげてくれます。秋が旬の柿も、肺を潤し、咳を鎮める効果があります。また、杏仁、白ごま、松の実、落花生といったナッツや種子類も、良質な油分が体の内側から潤いを与え、乾燥による便秘の改善にも役立ちます。

米と一緒に、梨、レンコン、百合根(ゆりね)、白きくらげなどを煮込んだお粥は、優しく胃腸をいたわりながら、体全体を潤してくれる最高のメニューです。調理法も重要。体を乾燥させやすい揚げ物や、香辛料を多用した料理は控えめにし、蒸し料理や煮物、スープなど、水分を補給できるような温かい料理を心がけることが大切です。旬の恵みを上手に取り入れ、体の内側から乾燥対策を始めましょう。

AdobeStock

胃腸を整え、秋冬へのエネルギーを蓄える

秋は、厳しい冬を乗り越えるためのエネルギーを蓄える準備期間です。飲食物からエネルギー(気)や栄養(血)をつくり出す源泉は、消化器系である「脾(ひ)」と「胃」にあると考えられています。夏の暑さや冷たい物のとりすぎのために脾の機能が低下していると、秋に食べた物がうまくエネルギーに変換されず、かえって胃腸の負担になってしまいます。

秋の食養生では、「肺」を潤すと同時に、エネルギー産生の要である脾をいたわり、その働きを健やかに保つことが不可欠です。五行思想において、脾に対応する色は黄色、味は甘味です。この甘味とは、白砂糖のような精製された甘さではなく、食材そのものが持つ自然で優しい甘さのこと。

秋に旬を迎える、かぼちゃ、さつまいも、栗、じゃがいも、きのこ類、そしてお米や雑穀などです。これらの食材は、脾の働きを助け、「気」を効率良く生み出すサポートをしてくれます。特に、きのこ類は食物繊維が豊富で腸内環境を整えるだけでなく、気を補い、免疫力を高める効果も期待できます。

AdobeStock

脾は冷えを嫌うため、生野菜のサラダや冷たい飲み物を減らし、体を温める調理法に切り替えましょう。食材を蒸したり、煮込んだり、スープにしたりすることで、消化の負担が軽くなり、脾は喜んで働いてくれます。かぼちゃやさつまいもの温かいポタージュや、きのこや栗を入れた炊き込みご飯などは、理想的なメニューです。

精神の安定は、十分な「気血(きけつ)」によって「心」が養われて保たれると考えられています。胃腸を整え、エネルギーをしっかり蓄えることは、秋の物悲しい気分を乗りこなし、心を安定させるための土台づくりでもあるのです。

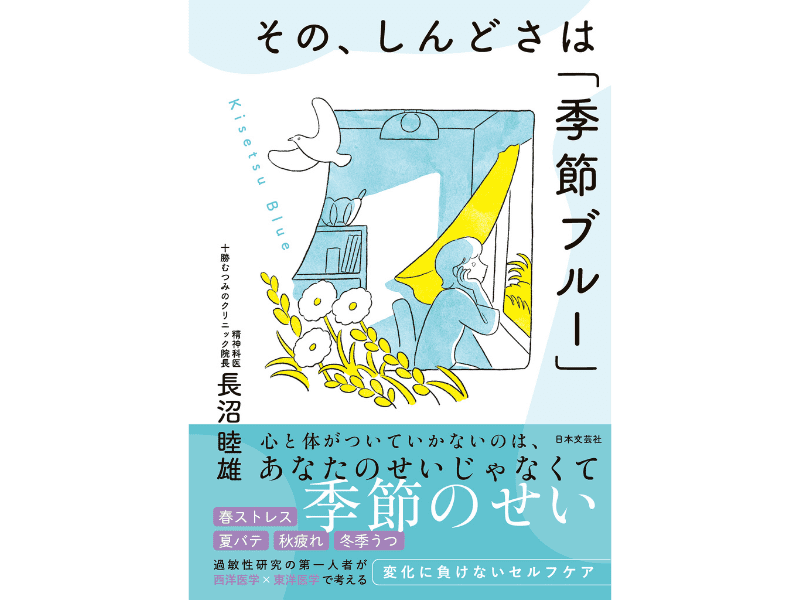

『その、しんどさは「季節ブルー」』(日本文芸社)

教えてくれたのは…長沼 睦雄(ながぬま むつお)先生

十勝むつみのクリニック院長・精神科医。昭和31年生まれ。北海道大学医学部卒業後、脳外科研修を経て神経内科を専攻し、北海道大学大学院にて神経生化学の基礎研究を修了。その後、障害児医療分野に転向し、道立札幌療育センターにて14年間児童精神科医として勤務。平成20年より道立緑ヶ丘病院精神科に転勤し児童と成人の診療を行う。平成28年に帯広にて十勝むつみのクリニックを開院(10年目)。病因を見つけ診断を確定し、急性期の症状を対症療法的に治療する西洋医学に疑問を感じ、HSP・神経発達症・発達性トラウマ障害・アダルトチルドレン・慢性疲労症候群などの慢性機能性疾患に対し、脳と心と体と食と魂を結び付けて根本治療を目指す中国医学を学びながら治療に取り組んでいる。『敏感すぎて生きづらい人の明日からラクになれる本』『繊細で敏感でも、自分らしくラクに生きていける本』(共に永岡書店)、『子どもの敏感さに困ったら読む本』『10代のための疲れた心がラクになる本』(共に誠文堂新光社)など著書多数。