「よく寝たのに疲れが残る」「仕事や家事を終えるとクタクタ」など、日常の中で疲れやすさを感じることはありませんか。加齢やストレスだけでなく、体内でエネルギー源になる栄養素や、代謝をサポートするための栄養素が不足していることも、その一因です。今回は疲れやすい人が不足しているものについて解説します。

エネルギーの材料となる糖質

体を動かす主なエネルギー源は、糖質(ブドウ糖)です。糖質が不足すると、脳がエネルギー不足に陥り、集中力の低下や疲れやすさにつながります。ブドウ糖は脳だけでなくそれ以外の組織のエネルギー源にもなります。

糖質の必要性

脳が1日に必要とする糖質(ブドウ糖)の最低でも約100gと推定されています。糖質は、ごはん、パン、めん、いも、くだもの、調味料など、日常の食事から摂取できます。

糖質が不足すると、体はたんぱく質(アミノ酸)や脂質の一部からブドウ糖を作る糖新生を行います。

しかし、糖新生が続くと筋肉量の減少や疲労につながります。長期的には体に負担がかかる可能性があるため、日々の糖質摂取は重要です。

糖質100gはどのくらい?

糖質100g=ごはん約300gに相当します。つまり1日3食の場合、1食あたりごはん100gが糖質の最低必要量の目安です。

そのため、ごはんやパンなど、糖質をあまり食べない人が「疲れやすい」と感じるのは、糖質の不足により脳や組織にブドウ糖が行き届いていない可能性も考えられます。

photo by Yuuki

体をつくるたんぱく質

たんぱく質は筋肉や血液、骨だけでなく、代謝酵素やホルモンの材料になります。代謝を支えるために欠かせない栄養素であり、疲れにくい体づくりのために十分な摂取が大切です。

たんぱく質の目安量は1日あたり、体重(kg)×1.0〜1.2g程度です。体重50kgの場合、たんぱく質の目安量は50~60gとなります。(50kg×1.0~1.2g=50~60g)

ただし、活動量や病態(腎機能の低下・フレイルなど)によっては個別に調整が必要です。

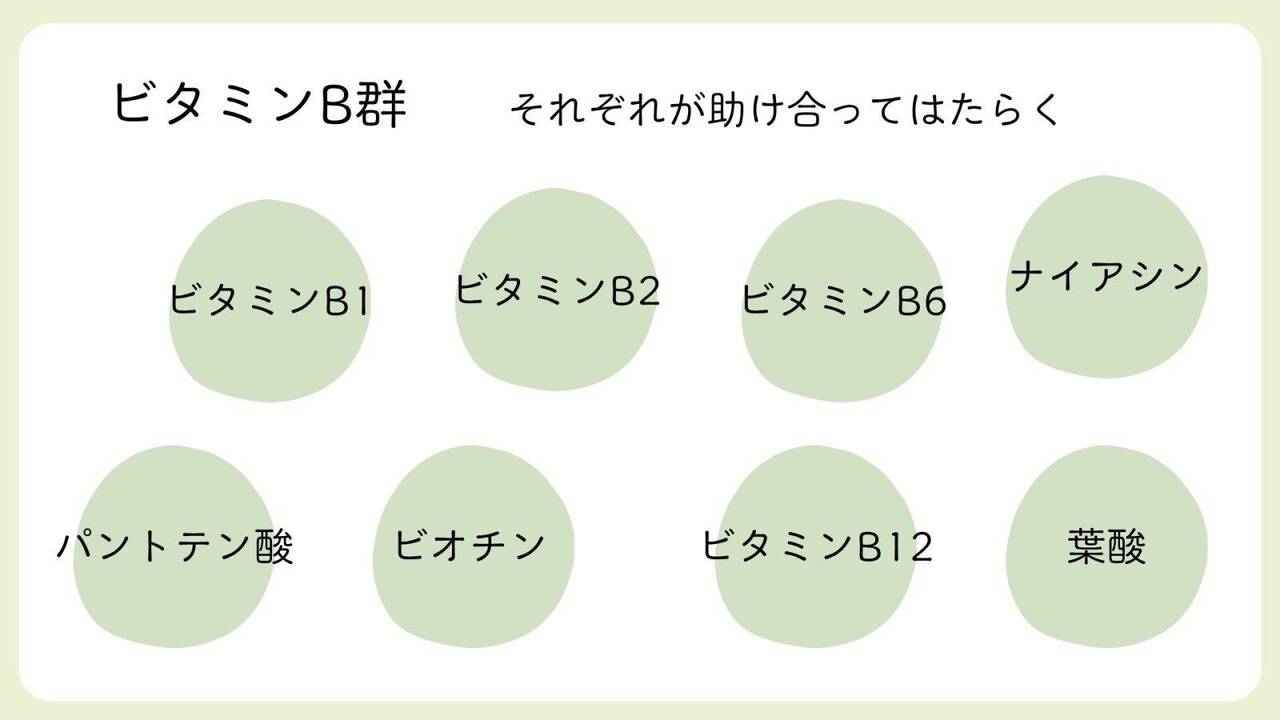

代謝をサポートするビタミンB群

糖質やたんぱく質を「エネルギーに変える」ために、ビタミンB群が不可欠です。ビタミンB群は8種類あり、それぞれが互いに助け合って働きます。

水溶性ビタミンであるビタミンB群は、体内に蓄積しにくいため過剰になることは稀ですが、サプリメントなどで大量に摂ると過剰摂取につながるおそれがあるため注意が必要です。

ビタミンB₁は糖質の代謝、ビタミンB₂は脂質代謝、ビタミンB₆はたんぱく質代謝にそれぞれ関与しています。これらが不足すると、うまくエネルギーに変換できず、疲れやすさにつながります。

photo by Yuuki

鉄の摂取も意識する

鉄は血液中で酸素を運ぶヘモグロビンの材料です。不足すると筋肉や脳に十分な酸素が届かず、疲れやすさに影響します。

特に月経のある女性は損失が大きいため、鉄を意識して補うことが大切です。

吸収率の高いヘム鉄(赤身肉、レバー、まぐろ・かつおなどの赤身魚)を中心に、ビタミンCを多く含む食品(ブロッコリーやピーマンなどの緑黄色野菜、キウイ・いちご・かんきつ類など)を組み合わせると吸収が高まります。

photo by AC

代謝に関係する栄養をバランスよくとる

疲れやすさを感じるときは、食べる量だけでなく、代謝に関わる栄養のバランスを意識しましょう。炭水化物(糖質)・たんぱく質・脂質でエネルギーを確保し、ビタミンやミネラルで代謝をサポートします。

数日分の食事を書き出して、足りないものや偏りを確認してみるのもおすすめです。それぞれの栄養素が連携して働くことにより、疲れにくい体づくりにつながります。

【参考】

・文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

・厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

・化学同人「新・食品栄養科学シリーズ ガイドライン準拠 基礎栄養学」

・厚生労働省 e-ヘルスネット「鉄」